Tu aparición fue tan inesperada como el truco magistral de un mago.

Y sucedió precisamente cuando yo pensaba que había vivido todo, que ya no quedaba nada, ni que perder, ni mucho menos que ganar. Pero tú me hiciste creer que la vida podía ofrecer billete de ida y vuelta, e incluso tener algo bueno escondido en el fondo del cajón. Hasta llegué a confiar en la anhelada justicia del karma a la que recurrimos siempre que pensamos eso de “a ver cuándo me toca a mí eso de ser feliz”.

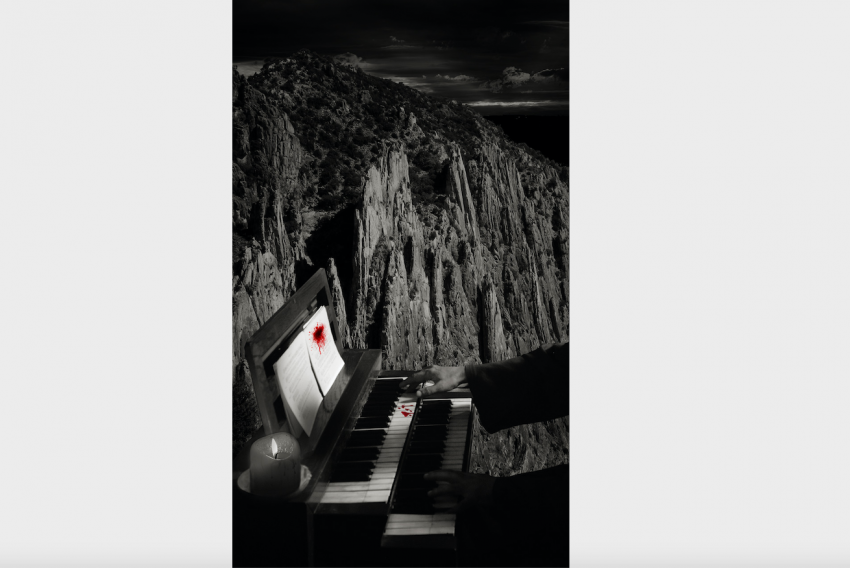

Me deslumbraste y quedé cegada por tu brillo sin aristas, como los reflejos de luz en una delicada bola de cristal que cuelga de un abeto navideño. Supongo que caí embriagada por una imprevista borrachera a base de dopamina, serotonina, norepinefrina o feniletilamina, esas sustancias traicioneras a las que llaman hormonas del enamoramiento y que nos hacen volar hasta que nos damos de narices contra un cristal.

A ver, tampoco es que yo pecara de ingenua, que ya tenía una edad y el alma y la piel curtidas por el recuerdo de mil heridas, así que una vez superados los recelos iniciales y la desconfianza propia de esa inseguridad que los años y las arrugas infiltran en las mujeres de cierta edad, simplemente me dejé llevar.

Me preguntaba, eso sí, si era normal lo que me estaba pasando, las mariposas en el estómago, los ojos en la pantalla del móvil cada cinco segundos, el comprarme lencería nueva o haber perdido la necesidad de hacer cosas tan mundanas como comer o dormir.

Me robaste cualquier atisbo de tranquilidad porque apenas conseguía concentrarme en nada que no fuera el recuerdo de tu mirada, tanto que moría en tu ausencia y solo volvía a la vida cuando tu aparecías, dejé de pensar y simplemente, tú o lo que yo quise sentir por ti, me pusieron del revés.

Así que, sin pedirme permiso ni a mí misma, de manera inexplicable y sin apenas conocerte, pasé a quererte y a imaginar a tu lado un futuro de casa con jardín, mesa servida para el desayuno y apasionado beso de despedida camino del trabajo.

Me entregué entonces a un maravilloso tiempo de dulzura, donde cada momento era algo especial e irrepetible, días de complicidad y risas y noches de inolvidables caricias sin fin.

Estoy segura de no equivocarme al afirmar que fuimos el centro de miradas, rumores y hasta envidias, porque ya se sabe que, en muchas ocasiones, la felicidad ajena cuando se ventila al sol, irrita a quienes la contemplan.

No solo es que fueras un perfecto caballero, siempre de punta en blanco, gran conversador, educado y cortés, es que además estabas muy, pero que muy bueno y eras uno de los más codiciados solteros de la ciudad.

Con excusa de cualquier peregrino motivo solías tener un detalle conmigo y conseguiste que me sintiera la princesa del cuento, cubierta de mimos y lisonjas y emprendí, sin darme cuenta, un camino sin retorno en el que convertí el placer en necesidad, y me lancé a ser lo que tu quisieras que fuera y a vivir lo que fuera que tu tuvieras reservado para mí, lo que siempre es un salto peligroso.

La primera vez no es que me pasara desapercibido, simplemente no quise darle importancia, apenas fue un “¡tú que sabrás de eso!”, pero a mí me sonó como el imperceptible estallar de una pompa de jabón en la calma de una larga tarde de verano. Tú reacción fue inmediata, me colmaste de besos y disculpas y yo justifiqué tus palabras.

Fue semanas después, tras un “¡déjame en paz y que no se te ocurra volver a meterte en mi vida!” atronando mis oídos al preguntarte distraídamente por tus planes para esa tarde, cuando una descarga eléctrica tensó los músculos de mi espalda y mi incredulidad abrió la puerta a todas las alarmas. Pero como era de esperar, llegaron tus excusas: “he tenido un mal día”, “estoy bajo mucha presión”, “he perdido los nervios”, acompañadas de ramos de rosas rojas, que te granjearon mi perdón.

Después vinieron los: “¿por qué no me has cogido el teléfono?”, “¿dónde has estado?”, “últimamente has engordado”, ¿otra vez has quedado con tus amigas?”, “dile a tu familia que se meta en sus asuntos”, “¿no se te ocurrirá ponerte esa minifalda?”, como preludio de lo que, aunque ahora no quiera reconocerlo, yo sabía que llegaría.

Y llegó, fue una noche al entrar en casa tras una cena con amigos, el motivo: que le había dejado en ridículo delante de todo el mundo al llevarle la contraria, su reacción: una bofetada que me giró la cara y me luxó la mandíbula; en el traspié choqué con el árbol de Navidad del salón y una bola limpia como la plata, se estrelló contra el suelo estallando en mil pedazos, rompiendo su brillo y con él, el espejismo que albergaba. “Sabes lo que no me gusta y lo haces para sacarme de quicio, así la próxima vez ya tienes claro como tienes que portarte”, fue su justificación, “lávate, que llevas sangre en el labio”.

¿Y cómo no le iba a hacer caso?

Me lavé, respiré hondo y noté por fin como después de mucho tiempo el aire volvía a llenar mis pulmones y aligeraba ese peso que me tenía hundida en un suelo seco y estéril y que la luz se abría paso como la niebla ante la promesa de una tarde de paseo, salí de casa, cerré la puerta y, decidida, encaminé mis pasos.

-Buenos días, quiero poner una denuncia.

* Es autora de dos novelas, Despejamos la X (Eride, 2017) y Muñecos de hielo (Prames, 2015), y de un libro de relatos, Programa Doble (Rasmia 2021) junto a Elifio Feliz de Vargas. Ha conseguido diferentes premios nacionales con algunos de sus relatos. También se ha interesado por el guión cinematográfico y el teatro. Ha colaborado en medios de prensa escrita con diferentes obras.