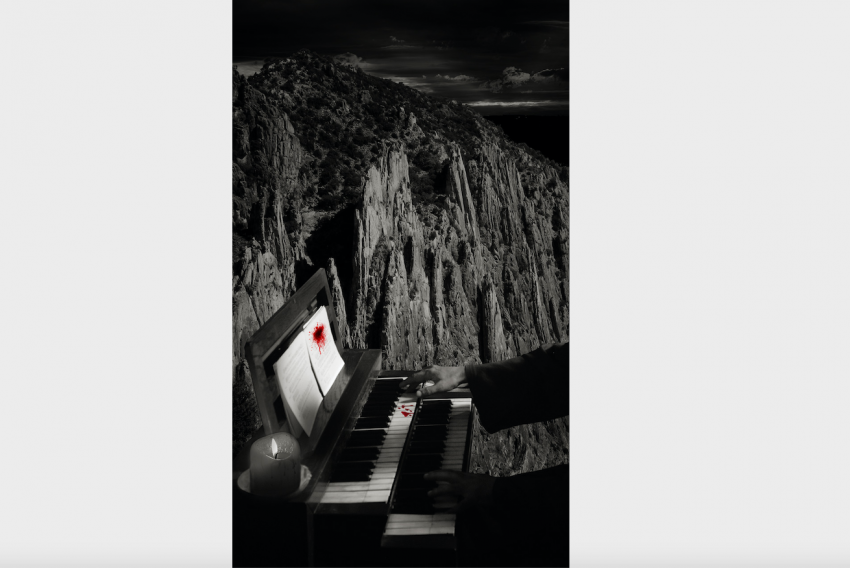

Texto de Mario Hinojosa / Fotografía de Alicia González Fraile

Todo es silencio en la tarde

bajo la luz que se va.

I.M.Gil

Emboscado en la memoria recorre las calles de una ciudad imaginaria. Avanza arrastrando los pies por la intersección agónica del delirio y la lucidez mientras el insospechado efecto físico del miedo le devuelve un puñado de recuerdos de 1936 y 1937, una bomba emocional que le estalla en el lagrimal, a quemarropa, sin concesiones. Los rostros tensos, las muecas de pánico y las de satisfacción, el olor a sangre y a pólvora, la alegría y los gritos de júbilo, la explosiva taumaturgia de lo infernal que en un acto devastador y mezquino, más cobarde y cruel que liberador y heroico, aparece ante sí como un espejismo repugnante.

Y de pronto siente que es perverso tener más de cien años, que llegar hasta ese punto es algo arbitrario y monstruoso, un pleonasmo, un abismo al que nadie debería asomarse.

Al otro lado le espera una Terra Incognita, y reza cada noche al igual que recita versos aprendidos de Ildefonso Manuel Gil, y lo hace con desesperación, transitando el último confín de un tiempo narcótico e inmisericorde que atraviesa su cerebro como un asesino sanguinario.

En las cicatrices de sus manos, y en sus ojos siempre acuosos, se intuye el campo de fantasmas que habita, el reducto donde juegan sus fracasos y la esperanza que todavía lo persigue como un mal chiste. Y espanta mariposas imaginarias mientras reconstruye el edificio en ruinas de su soledad, un efecto colateral que lo acompaña desde marzo de 1937, cuando de improviso la luz inundó los sótanos del Seminario de Teruel, y del oscuro blindaje del terror surgió la efigie de un poeta, Ildefonso Manuel Gil ya no estaba cautivo, se abría la jaula después de siete ominosos meses.

Sucede que es verano de 2021 en Teruel, y yo sigo entre los verdugos y las víctimas como un prontuario obsceno de las dicotomías de mi vida, y me abro paso a duras penas entre los turistas que suben y bajan rabiosos, coléricos y profundamente mezquinos a un tren de juguete Nietzscheano en el que un eterno retorno vacacional empieza y acaba en la Plaza del Torico, útero materno de la ciudad y en alguna ocasión lugar del crimen. Donde ellos ven una original fuente de cuatro cabezas vomitando agua sin parar, como si Poseidón bombeara el ingenio hidráulico y el rey Minos reprodujera el escarnio del Minotauro, donde ellos ven las sombras repetidas como si de una epifanía de Vincent Val se tratase, donde ellos toman su café con leche en las terrazas como si fuese el Quartier Latin, yo veo los espectros de aquellos asesinos, de aquella galería de la infamia, aquella celebración del odio per se. Todavía veo la sangre como un engrudo viscoso bajar hacia la Calle Nueva para escapar de allí. Es extraño, ya no sé si estoy vivo o muerto, si en la realidad siguen ejecutando a los que pensaban diferente a mí en un continuo bucle de venganza irracional, o si lo que está pasando es que unos niños se pelean a gritos por un cromo de Messi.

En un último gesto, Ildefonso me dio la mano, con una sorprendente generosidad se despidió de mí, los siete meses de presidio habían convertido su rostro en un mapa de la desolación y la tristeza, aunque él lo había logrado, resucitó de entre los muertos para irradiar esa luz tan especial que lo acompañaría siempre.

He reconstruido esa escena una y otra vez, la tengo encapsulada en la proyección de un presente continuo omnívoro, descarnado, que se corporeiza una y otra vez en un fotograma nítido, una representación de apariencia onírica, un plano congelado en el subconsciente de Buñuel, la muerte y la ignominia, la dulce amnesia coral, o lo que es lo mismo, una de las formas más repugnantes y elocuentes de fosilizar y arrinconar los hechos traumáticos que nos acucian. Un niño me sonríe, un tipo vestido de negro gira como un derviche postmoderno con una cerveza en la mano, melancólico y tenaz, y yo solo veo cadáveres, un caudal carmesí y ocre, de sangre y mierda, y pienso en Bécquer: “qué solos se quedan los muertos”.

Es evidente, yo creía en lo mismo que esos carniceros, fui su cómplice, sentía que el destino me reservaba un lugar privilegiado, era vigoroso, guapo, inteligente, comprometido con ese New Deal en el que la lucha armada nos iba a traer la prosperidad. Y me emocionaba el rugido de los aviones sobre el Seminario, y se me erizaba el vello con la caravana de los camiones que iban a los Pozos de Caudé y que estaban limpiando la ciudad de elementos nocivos, las sacas se llenaban de carne y hueso que iban desapareciendo como una pesadilla.

Ahora camino por el Paseo del Óvalo y tomo distancia, me exilio hacia el crepúsculo como el que intenta descifrar si al final el espacio y el tiempo se solapan en coordenadas hagiográficas tan ilusorias como necesarias.

Sube la cuesta con dificultad, las farolas alumbran como luciérnagas insomnes sus pasos tortuosos, y poco a poco desparece como un heraldo errante que decide exiliarse en la penumbra esquizofrénica de un mundo que ya es de otros, y se convierte en una misteriosa criatura que se funde con el paisaje en un punto equidistante entre el pasado y el futuro. Es consciente de que no puede restituir el orden de las cosas, así que repta por el balasto hasta alcanzar las vías, tiene pánico, sonríe, la máquina del tren está a punto de embestirlo y en ese momento se acuerda de un verso de Ildefonso: “Es necesario recrear el mundo con palabras de amor y esperanza”.

* Mario Hinojosa (Teruel, 1978). Licenciado en Humanidades. Es autor de los libros de poemas Báratro (Eclipsados, 2009); Cosmorama con el que fue ganador en 2012 del LI Certamen Nacional de Poesía "Amantes de Teruel , Pulgas Domésticas (Cordelería Ilustrada, 2014); Segunda regional (Comuniter) en 2015, Pico del Buitre (Los Libros del Gato Negro, 2020) y Perchas (Olifante, 2021). Colabora habitualmente en la Revista Turia y coordinó la sección de creación El espejo de tinta en DIARIO DE TERUEL en 2017 y 2018. Participó en "El Parnaso" suplemento literario de Diario de Teruel y coordina desde 2014 hasta la actualidad el “Slam de poesía Ciudad de Teruel”.

* Alicia González Fraile. Nació en Ademuz, aunque reside en Teruel. Es profesora jubilada y por fin tiene tiempo para dedicarlo a la fotografía, que ha sido su afición desde hace años. Los primeros pasos los dio con una reflex analógica y diapositivas y, al llegar la fotografía digital la cambió por una compacta. Fue hace 15 años cuando compró su primera reflex digital, aunque no dedicó una especial atención hasta que, tras la jubilación, profundizó en el tema y se apuntó a la Sociedad Fotográfica Turolense, que asegura que es una fuente de inspiración gracias al interés de los socios por compartir conocimientos.