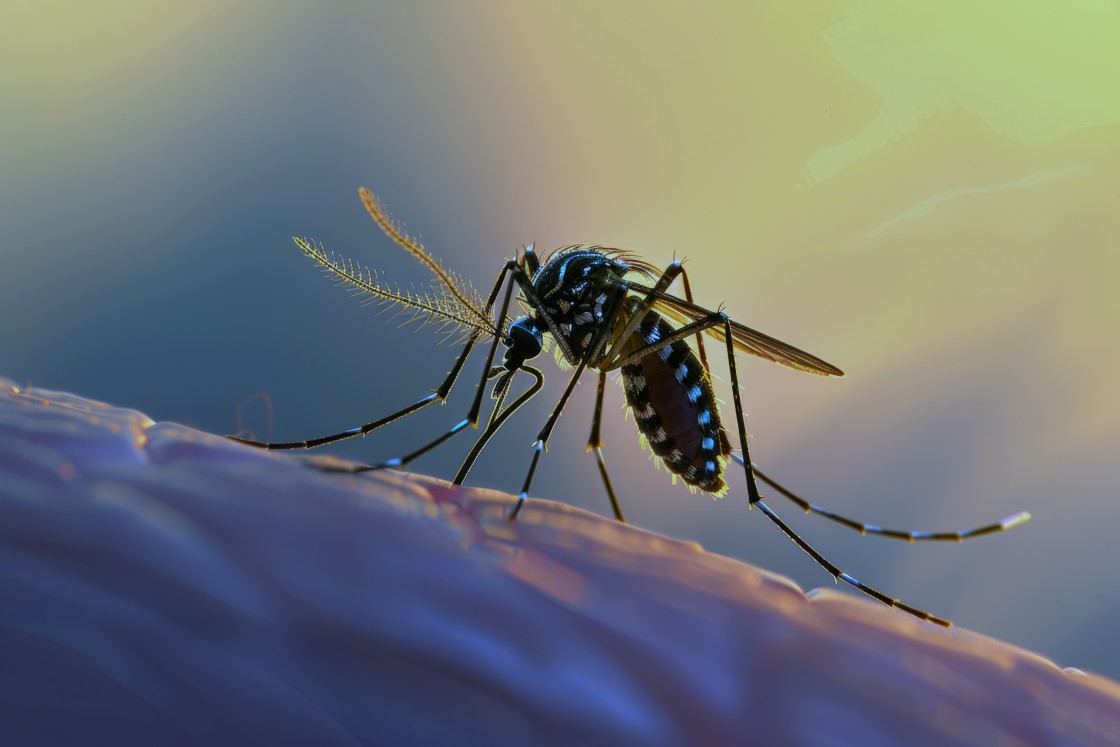

Imagen de Freepick

La mesa puesta y a comer

Era la una y media de la noche y me encontraba en la cama intentado dormir; o más bien en ese momento de duermevela en el que mi cerebro interpreta las cosas como cuando lo haces en los sueños aunque sean fruto de la pura realidad. En ese momento el estímulo que me llega es un ligero zumbido que no sé encajarlo muy bien en el sueño incipiente que me envuelve y en el que soy capaz de hacer ejercicios en la barra como si fuese una gimnasta profesional. El zumbido va y viene y acaba sacándome del sueño de un sobresalto. ¡Un mosquito!

Primeros calores de la temporada, el verano que se acerca y algunas de las ventanas de casa abiertas son ya indicios suficientes para imaginar que se ha colado un mosquito. Eso es algo que no puedo permitir, si hay un mosquito cerca puede que haya dos o tres más, y para estos chupasangre aéreos resulta que soy un bombón irresistible; así que, si no hago nada para remediarlo mañana amaneceré con el cuerpo cubierto de picaduras.

En mi estado semidormido, la mejor idea que se me pasa por la cabeza es intentar sorprenderlo encendiendo la luz. Espero en la cama intentando agudizar el oído para, cuando el mosquito esté cerca de mí, atacarle sin piedad. El plan es infalible: encender repentinamente la luz para pillar al mosquito infraganti y propinarle una buena palmada que lo deje como el papel de fumar. Como si estuviese agazapada, espero a escuchar el zumbido del mosquito que ha venido a amargarme la noche. No han pasado ni cinco segundos desde que se me ha ocurrido esta genial idea cuando vuelvo a escucharle acercarse, rápidamente enciendo la luz y… evidentemente se me escapa, pues cuando mis ojos logran acostumbrarse a la inmensidad de la luz que irradia mi lámpara, el mosquito, como si supiese qué es lo que le va a ocurrir, ha huido sin dejar rastro. Aunque eso de que sin dejar rastro, comprobé después que no había sido así.

He fallado, pensé, pero la próxima no se me escapa. Todavía medio dormida seguí pensando que el plan era en efecto un buen plan, así que volví a apagar la luz y esperé a escuchar de nuevo el zumbido. Unos segundos después, ahí estaba el vampiro acechando alrededor de mi cabeza. Encendí una vez más la luz cegadora y di unas cuantas palmadas a diestro y siniestro y también me propiné a mí misma algunas bofetadas, por si acaso. No sé si aquel ataque dejó al mosquito cadáver, pero sí que supe después que si murió, murió luchando, doy fe.

Intenté recuperar el sueño pensando en esas volteretas en la barra que tan satisfactorias me estaban pareciendo, pero no pude, volvió a sacarme del sueño ese mosquito que, por el volumen de su zumbido, debía de ser del tamaño de un Boeing 747.

Desvelada del todo encendí la luz de nuevo para buscar el aparato ese antimosquitos que se enchufa, pero suelo guardar las cosas demasiado bien, tan bien, que luego no las encuentro y, claro, de un año para otro rebusqué en todos los cajones, armarios, botiquín y… ni rastro. El año anterior aparecieron dos después de que comprase uno nuevo y esa noche no apareció ninguno de los tres.

Después pensé en embadurnarme con espray antimosquitos, eso no podía fallar, pero me lo había dejado en el coche el día anterior y me podía la pereza de bajar al garaje en pijama.

Finalmente encontré un sobre con tres parches de citronela y me los puse en el pijama y en la funda de la almohada con la esperanza de no aparecer a la mañana siguiente llena de picaduras.

Sin embargo, empecé a asumir mi derrota cuando puse la cabeza en la almohada, apagué la luz y, a pesar del evidente olor a citronela, el mosquito vino de nuevo a regodearse alrededor de mi oreja.

Y es que, según varios estudios, soy irrestible para ellos: sangre tipo 0, olor dulce, sudo si hace calor, me había bebido una cerveza (que no sé si la 0,0 cuenta pero, a juzgar por cómo estaba mi cuerpo al día siguiente, yo diría que sí) y, además, el pijama que llevaba era rojo sangre. La mesa puesta y a comer.

Primeros calores de la temporada, el verano que se acerca y algunas de las ventanas de casa abiertas son ya indicios suficientes para imaginar que se ha colado un mosquito. Eso es algo que no puedo permitir, si hay un mosquito cerca puede que haya dos o tres más, y para estos chupasangre aéreos resulta que soy un bombón irresistible; así que, si no hago nada para remediarlo mañana amaneceré con el cuerpo cubierto de picaduras.

En mi estado semidormido, la mejor idea que se me pasa por la cabeza es intentar sorprenderlo encendiendo la luz. Espero en la cama intentando agudizar el oído para, cuando el mosquito esté cerca de mí, atacarle sin piedad. El plan es infalible: encender repentinamente la luz para pillar al mosquito infraganti y propinarle una buena palmada que lo deje como el papel de fumar. Como si estuviese agazapada, espero a escuchar el zumbido del mosquito que ha venido a amargarme la noche. No han pasado ni cinco segundos desde que se me ha ocurrido esta genial idea cuando vuelvo a escucharle acercarse, rápidamente enciendo la luz y… evidentemente se me escapa, pues cuando mis ojos logran acostumbrarse a la inmensidad de la luz que irradia mi lámpara, el mosquito, como si supiese qué es lo que le va a ocurrir, ha huido sin dejar rastro. Aunque eso de que sin dejar rastro, comprobé después que no había sido así.

He fallado, pensé, pero la próxima no se me escapa. Todavía medio dormida seguí pensando que el plan era en efecto un buen plan, así que volví a apagar la luz y esperé a escuchar de nuevo el zumbido. Unos segundos después, ahí estaba el vampiro acechando alrededor de mi cabeza. Encendí una vez más la luz cegadora y di unas cuantas palmadas a diestro y siniestro y también me propiné a mí misma algunas bofetadas, por si acaso. No sé si aquel ataque dejó al mosquito cadáver, pero sí que supe después que si murió, murió luchando, doy fe.

Intenté recuperar el sueño pensando en esas volteretas en la barra que tan satisfactorias me estaban pareciendo, pero no pude, volvió a sacarme del sueño ese mosquito que, por el volumen de su zumbido, debía de ser del tamaño de un Boeing 747.

Desvelada del todo encendí la luz de nuevo para buscar el aparato ese antimosquitos que se enchufa, pero suelo guardar las cosas demasiado bien, tan bien, que luego no las encuentro y, claro, de un año para otro rebusqué en todos los cajones, armarios, botiquín y… ni rastro. El año anterior aparecieron dos después de que comprase uno nuevo y esa noche no apareció ninguno de los tres.

Después pensé en embadurnarme con espray antimosquitos, eso no podía fallar, pero me lo había dejado en el coche el día anterior y me podía la pereza de bajar al garaje en pijama.

Finalmente encontré un sobre con tres parches de citronela y me los puse en el pijama y en la funda de la almohada con la esperanza de no aparecer a la mañana siguiente llena de picaduras.

Sin embargo, empecé a asumir mi derrota cuando puse la cabeza en la almohada, apagué la luz y, a pesar del evidente olor a citronela, el mosquito vino de nuevo a regodearse alrededor de mi oreja.

Y es que, según varios estudios, soy irrestible para ellos: sangre tipo 0, olor dulce, sudo si hace calor, me había bebido una cerveza (que no sé si la 0,0 cuenta pero, a juzgar por cómo estaba mi cuerpo al día siguiente, yo diría que sí) y, además, el pijama que llevaba era rojo sangre. La mesa puesta y a comer.