'Don Luis, el fetichismo y la calavera de mi tío Buñuel', por Javier Millán, periodista y autor del libro 'Las huellas de Buñuel'

Buñuel es fetichismo, no solo su cine sino la relación que el público mantiene con él y con su biografía. A mí me tocó muy joven acercarme al personaje y no fue hasta la edad adulta cuando descubrí que era una relación fetichista. A Buñuel se llega con pasión, la misma que rezuma en toda su filmografía, y nunca se puede escapar de él como un insecto de la tela de la araña, como jamás pudieron escapar los personajes de El ángel exterminador. Quedas atrapado con un magnetismo que supera lo racional y te sumerge en lo más irracional, como cuando el sobrino del cineasta me mostró la calavera de su tío Buñuel que tenía expuesta en una estantería con otros cráneos humanos y de animales en su casa de Zaragoza. Y lo más surrealista de todo era que no mentía, que decía la verdad, a pesar de que esta historia es muy poco conocida.

Que quedes atrapado en la telaraña de Buñuel marca. A mí me pasó con 15 años, en aquellos primeros años de la Transición cuyos recuerdos no son en blanco y negro ni en color, sino en ese tono sepia a caballo entre ambos. Entonces no era como ahora, que con un clic en Internet puedes ver todo a esa edad y mucho más. Nuestra mentalidad tampoco era la misma, y ver Un perro andaluz, cuando tu mente navegaba por otro tipo de cine, deja huella.

Mi mentor fue Alberto Sánchez Millán, con el que a pesar de compartir el segundo apellido no tenemos relación familiar alguna, aunque se acabó convirtiendo en eso, en parte de mi familia, en una especie de hermano mayor que me fue abriendo los ojos y me dio no uno, sino varios empujoncitos, para que me apasionase por el séptimo arte, que entonces quedaba muy bien llamarlo así, y acabase escribiendo libros de cine.

Aquel ojo rasgado del comienzo de Un perro andaluz en una copia en 16 mm y con el ruido de fondo del proyector lo tengo grabado en lo más profundo de mi cerebro porque me franqueó el paso a un mundo fascinante que con los años me acercaría cada vez más a Buñuel, el personaje, a través de su familia y los lugares que pisó.

Y es que Buñuel tiene algo de sacrosanto; se adora y tiene hasta sus mandamientos, como aquel que dice “No mencionarás el nombre de Buñuel en vano”, que es el que más se incumple porque la tendencia del ser humano es hablar de muchas cosas desde la ignorancia.

A Alberto le encantaba todo lo que tuviese que ver con Buñuel. Se ponía al lado de todo aquel que lo hubiese conocido para escuchar anécdotas, las buñueladas que tanto encantan a los buñuelianos. A su lado fui conociendo gente que lo trató y de su mano descubrí que don Luis no era un tipo raro, sino que todos somos tipos raros, y él, aparte de muy aragonés, era un personaje muy contradictorio, marcado por los dogmas sociales de la infancia que vivió, algo que es común a todos. Por eso su cine es tan poliédrico y cada una de sus películas puede tener tantas interpretaciones diferentes en función de cómo es el público que la ve.

El sacristán y cancerbero de la vida y obra de Buñuel era su sobrino Pedro Christian García Buñuel, el único hijo de Conchita, la hermana querida del cineasta, a la que contrataba de secretaria para tener a alguien de confianza cerca cuando venía a rodar a España, que solo lo hizo dos veces. Encontró en el Edificio España de Madrid su atalaya, como si fuese la columna del estilita de Simón del desierto. Contaba Pedro Christian que su madre le pasaba los textos mecanoscritos al cineasta, pero que como era incapaz de pulsar la tecla del acento para tildar las palabras, después Buñuel le decía que le iba a regalar un saquito con tildes para que lo espolvoreara por encima de los textos para acentuarlos.

Lo contaba Pedro Christian en las interminables tertulias que mantenía con sus interlocutores y que tuve la suerte de compartir durante un tiempo, a principios de este siglo, cuando preparábamos la publicación del libro Las huellas de Buñuel en la Colección Buñuel del Instituto de Estudios Turolenses. Para esa época yo ya conocía a su primo, e hijo del cineasta, Juan Luis Buñuel, aunque era un personaje distante, para nada como Pedro Christian, seguramente porque le caí en gracia y sobre todo porque quedó prendado de mi esposa, Nora, por su simpatía y dulzura.

Los ‘gorilas’ de la sobremesa

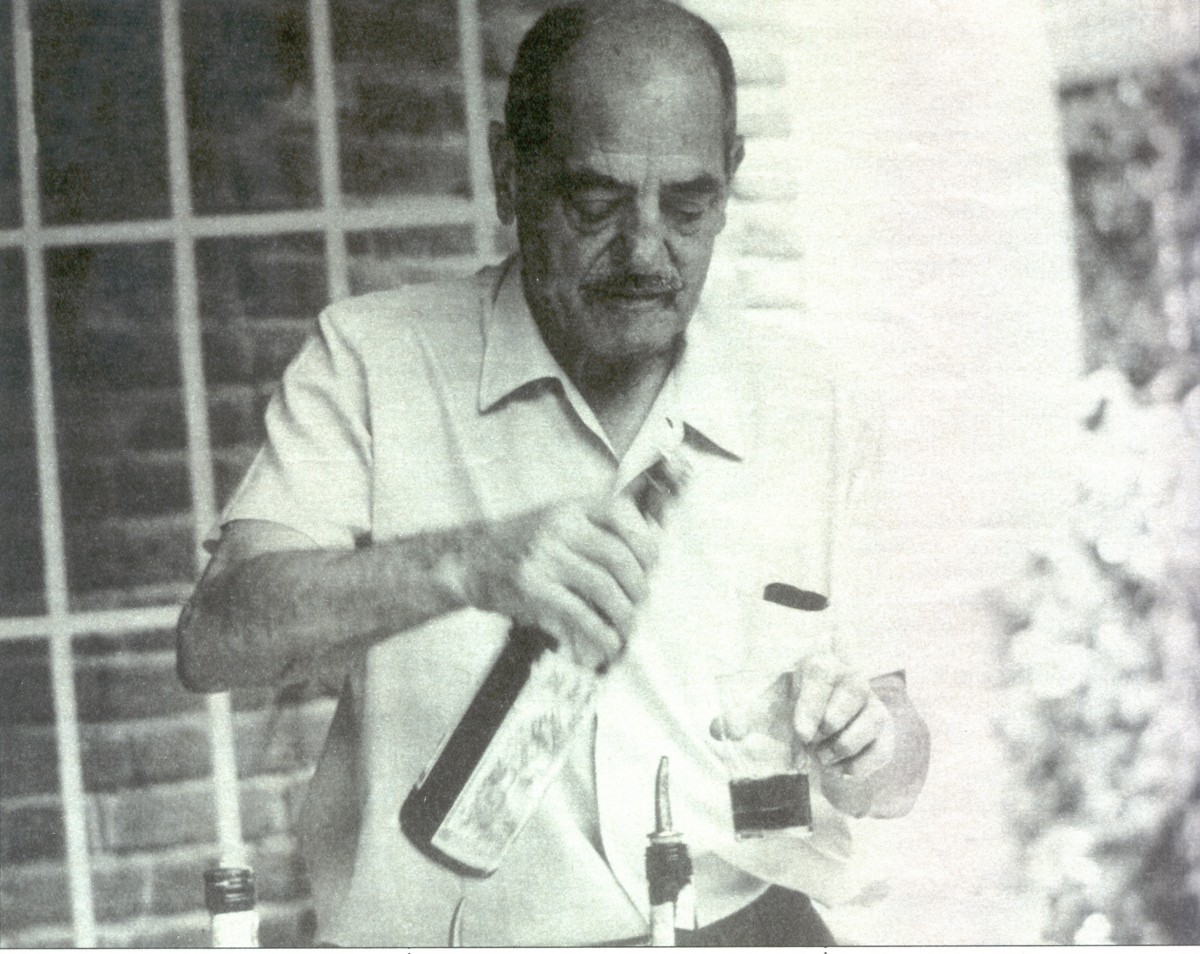

Pedro Christian hablaba por los codos. En la comida apenas probaba bocado, aunque en la sobremesa se tragaba un gorila tras otro. Llamaba gorila a esas copas gigantes de coñac que él tomaba con Anís del Mono. El alcohol era lo único que nos separaba y que al principio pensé que me impediría acercarme a él. La primera vez, en su casa, en ese bloque de viviendas gigantescas que hay en Zaragoza nada más cruzar el Hospital Militar en la rotonda que entronca Vía Hispanidad con el Paseo de Isabel la Católica, me ofreció qué quería tomar a las diez de la mañana, cuando apenas acababa de desayunar, y yo no sabía cómo salir del apuro. Le dije que una cerveza, cuya ingesta se prolongó durante más de una hora. Él, que era bien pícaro, puso sobre la mesa otro botellín nada más terminar el primero, y cuando hora y media después la segunda botella seguía a mitad me espetó de sopetón: “¡Tú no bebes!”. Sentí que todo se venía abajo. Imaginé que la publicación del libro se acababa ahí, que me iba a regresar a casa con el texto bajo el brazo a criar malvas en el fondo de un cajón. Serio, como era él, hasta que soltaba esas carcajadas contenidas de niño pícaro que le salpicaban de saliva la barba, añadió: “Pues haber dicho que no bebías, cojones”.

Ahí se quedó todo. Nunca más me ofreció bebida y pese a no compartir ese placer para él, tortura para mí porque la ingesta de alcohol hace que mi cabeza dé vueltas desde los primeros sorbos, mantuvimos una muy buena relación y nos entendíamos bien. Eso sí, él era como una esponja porque no dejaba de beber y siempre que podía me chinchaba; como aquella vez que al llegar a su casa me encontré fuera, al lado de la puerta, una bolsa con dos botellas de whisky vacías. Toqué al timbre y abrió al instante. Hice como que no había visto la bolsa, pero él se refirió a ella lo primero. “Anoche estuve con mi primo, que ha venido de Texas, y nos bebimos esas botellas de Chivas; como a ti no te gusta...”. Estaba claro que me había estado observando por la mirilla de la puerta en un gesto buñueliano. Luego me contó la historia de ese primo, médico en Texas y que tenía una estrella de marshall porque era algo así como sheriff honorario. Bueno, una historia para escribir un relato o una novela. Así eran las jornadas con Pedro Christian, desde las 10 de la mañana cuando llegaba yo en el autobús de Teruel hasta que me marchaba por la tarde para volver a casa en el bus de línea.

Solo salíamos a comer, un menú del día cerca de su casa, que nunca permitió que pagara yo y que él dejaba prácticamente intacto en la mesa a la espera de la sobremesa con sus gorilas de Anís del Mono. En el camino se llevaba en las manos puñados de hojas de una planta crasa que arrojaba a los jardines por los que pasábamos para que brotaran salvajes. “Hay que echarlas debajo de los arbustos, porque si no, con la podadora las quitan”, comentaba. La zona ajardinada que había antes en Vía Ibérica estaba invadida por esas plantas crasas, eso sí, refugiadas bajo los arbustos. Era un juego de Pedro Christian del que te hacía partícipe. Lástima que el tranvía haya sepultado todo eso, porque seguro que hoy seguirían allí quince años después de su muerte.

Lo que no sabe Pedro Christian es que esas plantitas no se extinguieron y sobreviven en Teruel, en mi casa. Las cultivaba en la terraza de su casa y tenía macetas gigantescas llenas. Las cogía a puñados con sus manotas y las ponía en las mías. “Arrójalas por donde vayas, que se extiendan”, me ordenaba. Así lo hice durante un tiempo y en casa las sigo cultivando, aunque con la borrasca Filomena estuvieron a punto de fenecer todas, pero han sobrevivido y una nueva generación de buñuelianas, que es como las llamamos mi mujer y yo, está a punto de invadir el planeta.

Retozar con una mulata

Pedro Christian quería que colonizaran México, y me insistía en que las llevase para allí, pero nunca me atreví porque en las aduanas si te abren la maleta más vale prevenir que curar, y por un gesto surrealista no he querido nunca exponerme. Quién sabe si algún día me iré de la cabeza y al final lo haré. Era una obsesión por parte del sobrino de Buñuel, al igual que averiguase en Cuba, en el listín telefónico, si aparecía algún Buñuel, porque estaba convencido de que su abuelo tuvo que dejar allí su semilla y tenía que haber descendientes también. “No es posible que un hombre joven como era mi abuelo cuando estuvo en Cuba no retozara con más de una mulata”, decía golpeando las palabras mientras la saliva salpicaba la barba con su sonrisa pícara. “Si alguna vez ves en Cuba a alguien con los ojos saltones, páralo porque seguro que es un primo mío”, añadía.

En su casa hablábamos de lo humano y de lo divino. Lo que menos importaba era el libro. Luego me bombardeaba con correspondencia, escrita a mano y con todo tipo de historias, como aquella carta que envió su primo Juan Luis al parque de atracciones de Disney París mandándolos al carajo cuando le pidieron que querían poner a una de sus calles el nombre de Boulevard Luis Buñuel. Una de las condiciones que les puso es que debería llamarse “Boulevard Luis Buñuel-Me cago en Dios y el Fascista de Walt Disney”. Las cartas siempre llegaban marcadas por todas partes con un sello de tampón que tenía con esqueletos y la triple A. El cartero estaba escandalizado. Nunca tuvo email ni teléfono móvil y murió en 2008 sin saber las ventajas que eso tenía.

Pedro Christian me hizo sentir cerca de la familia Buñuel. Fue mi nexo, mi cordón umbilical tardío con ellos y a través de él descubrí muchas cosas que tal vez algún día me anime a escribir, porque es necesario compartir, aunque algunas sería mejor tal vez no hacerlo, como el sitio donde reposa Buñuel. Lo que está claro es que sus cenizas no están en el Monte Tolocha de Calanda, aunque es bonito que estén entre el cielo (la capilla de los dominicos en Ciudad de México) y el infierno (el Monte Tolocha como afirma su hijo Rafael, donde se dice que las brujas hacían aquelarres).

Si yo ya era fetichista con Buñuel antes de conocer a Pedro Christian, después se volvió una obsesión que me ha llevado a peregrinajes por esos santos lugares que pisó el cineasta y que están en sus películas y en su vida. He pisado rincones de Madrid, París, México y Los Ángeles que para mí no tienen otro sentido que sentir en ellos la presencia etérea de Buñuel cuando él estuvo allí. Pasear por el convento de San Ángel en Ciudad de México es trasladarme al final de El ángel exterminador; perderme por Chapultepec es encontrarme a Robinson Crusoe y visitar la Catedral de México en el Zócalo es revivir aquella escena de Él en la que Francisco sube al campanario con su esposa y mira con desprecio a quienes caminan por la plaza como insignificantes gusanos.

Igualmente he sentido fascinación y he estado más cerca de Buñuel cada vez que he viajado a mi querido Guanajuato (México), ciudad con la que me siento tan unido después de haber forjado allí una amistad de esas que marcan para siempre con mi admirado Ernesto Herrera, uno de los creadores y dinamizadores culturales más increíbles que he conocido y que la pandemia de la covid nos arrebató en el fatídico mes de febrero de 2021. Han sido tantos los aniversarios de la muerte de Buñuel que he pasado allí el 29 de julio, que era inevitable subir al monumento del Pípila que hay en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, y cuna de la Independencia de México, para recordar las escenas que grabó allí para la película Él, una de las grandes obras maestras de don Luis.

Nunca conocí en persona a Buñuel, pero ahora soy consciente de que desde mi adolescencia me ha acompañado siempre. Me ha abierto puertas, porque con solo mencionar su nombre y decir que soy turolense como él me ha franqueado los lugares más inverosímiles que pudiera imaginar. La primera vez que estuve en México en 1990 bastó una llamada por teléfono desde el aeropuerto para que la familia de Paco Ignacio Taibo me abriera las puertas de su casa y me diera asilo, y en Hollywood fue increíble cuando en 1997 mi mujer y yo nos plantamos en los estudios de La Universal en el I Latino Film Festival de Los Ángeles y se nos ocurrió decir que veníamos de Teruel, de la tierra de Buñuel. Se nos abrieron todas las puertas, nos pusieron una pulsera vip y nos sentimos en el paraíso cuando vino a saludarnos el director del festival, que no sabíamos ni siquiera quién era hasta que se plantó ante nosotros Edward James Olmos, el mítico teniente Castillo de la serie Miami Vice y el detective Gaff del Blade Runner original, el que sigue los pasos de Harrison Ford. Eso, para un cinéfilo, es tocar el cielo, y todo gracias a don Luis.

Embajador universal

Es mucho lo que me ha dado Buñuel, entre fetichismos y experiencias de vida. Es tan universal que los turolenses no tienen la más mínima idea, por mucho que lo imagen, del excelente embajador que ha sido, es y será de la provincia de Teruel.

Por eso, una de las experiencias que más me ha impactado ha sido tener la calavera del tío Buñuel en mis manos. Fue en casa de Pedro Christian; la primera vez que estuve allí. En una estantería vi que tenía varias calaveras humanas junto a cráneos de otros animales. No dejaba de mirar de reojo hacia allí y entonces Pedro Christian me dijo: “Ahí está la calavera de mi tío Buñuel”. Recuerdo que se me salieron los ojos de las órbitas, entre la sorpresa y el pánico. Miré a Pedro Christian y me sostuvo la mirada serio, sin inmutarse. “Es la del centro, cógela si quieres”, me indicó. Dudé, pero me levanté. Temeroso la cogí con las dos manos tragando saliva. Era la primera vez que tenía una calavera humana auténtica en mis manos y Pedro Christian me animó a que le diese la vuelta y viese en la nuca. La giré y allí estaba grabado su nombre con un estilete en letras mayúsculas: BUÑUEL. Entonces estalló en carcajadas y sentí que me sumergía en una escena surrealista propia del cine del calandino, pero no, era cierto, era la calavera de su tío Buñuel y la tenía allí expuesta entre cráneos humanos y de otros animales. Pedro Christian era médico.

No sé qué cara puse, pero Pedro Christian no dejó de reír durante un buen rato mientras yo seguía petrificado con la calavera de Buñuel en mis manos. Cuando terminó de reírse me contó que era la calavera que tenía uno de los hermanos de don Luis cuando era estudiante de Medicina. Las grababan por detrás con su apellido para que no se las robasen ni se perdiesen, y él la había heredado. Nunca me mintió, porque aquella era la calavera de su tío Buñuel.

-

Cultura miércoles, 25 de agosto de 2021

Cultura miércoles, 25 de agosto de 2021Elio Feliz de Vargas y Eva Fortea se unen en un 'Programa Doble' de película

-

Cultura viernes, 26 de julio de 2024

Cultura viernes, 26 de julio de 2024Castelnou homenajea a Buñuel en la tercera edición de 'Un Fin de Semana de Cine'

-

Cultura lunes, 3 de marzo de 2025

Cultura lunes, 3 de marzo de 2025Ángel Petisme publicará este año ‘Posada de la Sangre’, un LP dedicado al aniversario de Luis Buñuel

-

Cultura sábado, 1 de marzo de 2025

Cultura sábado, 1 de marzo de 2025Luis Buñuel, galardonado con el Tambor Noble de la Ruta del Tambor y Bombo